【教学教研】研习新课标,赋能新课堂——南门街校区初一语文组教师课堂教学展示

6月15日,树人学校语文教师李梅执教《爱莲说》传统文化公开课,以“返璞归真”的教学设计引发关注。李老师力争教学回归文本本源,以朴学精神深耕经典之美。摒弃繁复的跨学科整合与科技手段,课堂聚焦文言文本体价值挖掘,通过“一字一境”的文本细读与“古今对话”的文化思辨,展现了一堂纯粹而深沉的经典研读课。 这是一节以文言文字句推敲与人文精神传承的课堂实践。

一字一乾坤:文言字词中的君子密码

李梅老师以“素读”开启课堂,学生逐句诵读原文并标注疑难字词。针对“濯清涟而不妖”的“妖”字,师生共同查阅《说文解字》,发现其本义为“女子笑貌”,引申为“妖冶轻浮”。结合《周敦颐年谱》中“移居莲花峰下”的记载,学生通过角色扮演还原作者耕作赏莲的场景,理解“妖”字背后对世俗谄媚之风的批判。

课堂特设“汉字工坊”环节:

- 学生用毛笔书写篆体“莲”字,对比《康熙字典》中“莲”“荷”“蕖”的释义差异;

- 结合《朱子语类》对《爱莲说》的注疏,分组讨论“独爱莲”中“独”字蕴含的士人风骨;

- 通过《范文正公家训》《颜氏家训》中相似表述,探究“出淤泥而不染”成为文化共识的历史逻辑。

文脉相承:从书斋到现实的君子对话

课程紧扣“文化精神传承”主线设计思辨活动:

1. 文本溯源:学生对比《爱莲说》与陶渊明《饮酒》、刘禹锡《陋室铭》,梳理“比德”传统的流变轨迹;

2. 现实映射:结合张桂梅“燃灯校长”事迹与敦煌研究院“面壁人”群像,探讨“当代君子品格”的具体表现;

3. 青春宣言:学生以“我心中的君子”为题撰写百字文言小札,优秀作品用朱砂誊抄于宣纸册页,永久收藏于校史馆。

当课堂诵读至“莲之爱,同予者何人”时,李梅老师展示了一位扎根边疆支教十年的志愿者书信,信中引述《爱莲说》自勉:“此心安处是吾乡,正如莲生淤泥心向光。”现场师生无不动容。

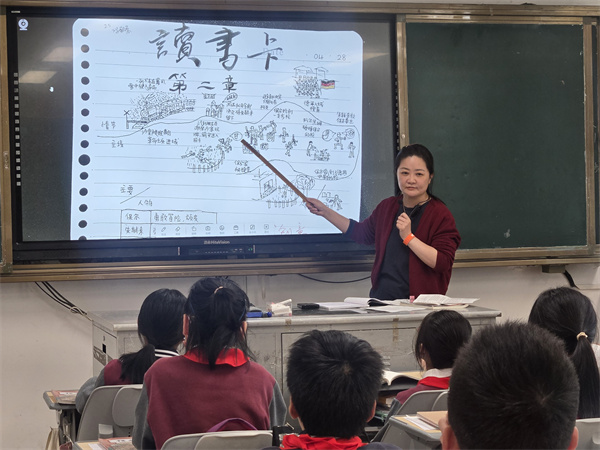

课程结束后,初一语文组齐聚树人楼二楼会议室,就李梅老师的这堂公开课各抒己见,各自分享了听课收获,再结合自己平日的教学活动,成功提炼出了自己的优势与不足,以期接下来的教学工作更上一层楼。