【教学教研】研习新课标,赋能新课堂——南门街校区初二语文组教师课堂教学展示:名师讲堂润心田 古文智慧照人生——刘韡老师《虽有嘉肴》公开课引发热烈反响

“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。”5月6日下午,伴随着清朗的诵读声,刘韡老师的《虽有嘉肴》经典古文公开课拉开帷幕。这堂以“知行合一”为主题的文化盛宴,通过层层递进的教学设计,带领师生穿越千年时空,在《礼记》智慧中探寻当代人生启示。

一、四维解读:从文字到文化的深度对话

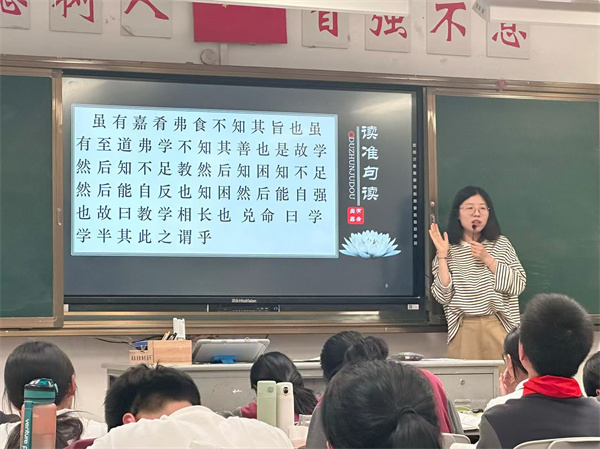

课堂伊始,刘老师以“经典的温度”为引,通过介绍《礼记》将《虽有嘉肴》置于中华礼乐文明的宏大背景中。在“声临其境”诵读环节,学生分组采用吟诵、角色对话等创新形式,让“教学相长”的古训在抑扬顿挫间焕发新生。

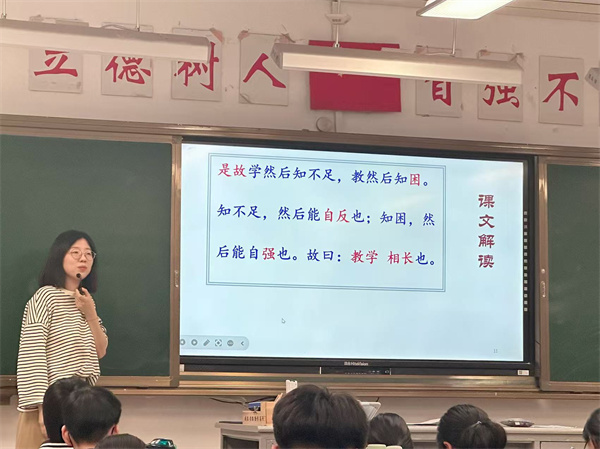

针对学生古文理解的难点,刘老师独创“文脉解码法”,以“嘉肴—至道”“弗食—弗学”的类比结构为钥匙,引导学生逐步梳理出“类比说理→演绎推进→对仗升华”的论证脉络。

二、古今对话:让经典照进现实

在探讨句式特点时,刘老师深入浅出地解读古人“知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也”的对举,让哲理更具传播力。跨越时空的文本互鉴,令学生耳目一新。

课程高潮出现在"反观人生"环节。学生们结合AI时代的学习困境展开讨论:“当知识获取易如反掌,'教学相长'对我们意味着什么?”刘老师以“知识外卖”与"精神烹饪"的妙喻,启发学生思考:真正的成长不仅需要信息的输入,更需要在实践与传授中完成认知转化。

三、课后余韵:经典教育的当代回响

“这堂课彻底改变了我对文言文的刻板印象。”参与课堂展示的王同学感慨道,“原来古人早已为我们准备了应对内卷的智慧锦囊。”多位听课教师表示:刘韡老师将文化传承、思维训练与生命教育有机融合的教学范式,为新课标下的古文教学提供了鲜活样本。

本次公开课是树人学校初二语文组“中华经典当代化”系列教研活动的重要一环。正如备课组长吴桂进老师在课后研讨中所言:“让沉睡的经典在青春血脉中重新奔涌,这才是语文教育最动人的风景。”