残暑蝉催尽,新秋雁戴来。9月30日下午,扬州市树人高级中学开展了青年教师示范课展示活动,来自高二地理组的青年教师马珊老师与宁琦老师为在场师生呈现了一场“学”为中心的“情境·问题导学”教学范式示范课。本次活动进一步深化了我校老师对“情境·问题导学”教学范式的理解,加强了对概念教学的认识。形成了相互学习、相互探讨、共同进步的良好教研氛围。我校全体地理教师参与了本次活动。

地理组开展课后研讨

马珊老师以《地球公转的地理意义——全球昼夜长短变化》课程内容,展开了地理概念教学课例,通过多模态的教学设计,引导学生深入理解地球运动与季节变化之间的内在联系。课堂以天安门升旗时间这一案例导入,围绕春分、秋分、冬至等关键时间节点,启发学生思考不同纬度的昼夜分布特点。

教学中,马珊老师运用三幅对比图展示赤道与中高纬度地区昼夜长短的变化规律,强调“赤道终年昼夜等长”,并借助动图模拟一年中昼夜长短的动态变化,激发学生的空间想象与语言描述能力。学生通过观察北半球从春分到冬至的昼长变化,归纳出“夏至昼最长,冬至昼最短”的核心规律。之后教师使用天安门升旗的具体昼长数据进行相关应用,组织学生判断昼夜长短状况及其变化趋势,实现知识的迁移与联结。课堂最后,通过绘制太阳直射点移动示意图并标注日期,帮助学生构建完整的知识体系。

本课例注重概念的直观呈现与规律的系统总结,体现了“从现象到本质”的教学逻辑,为学生理解地球科学奠定了扎实的基础。

马珊老师教学风采

听课现场

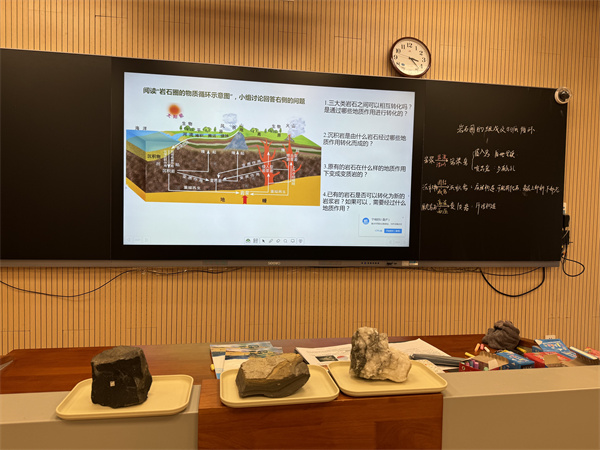

宁琦老师以大理苍山岩石为情境切入点,开展了《岩石圈的组成及物质循环》情境式教学课例展示,依托小组合作模式,将知识探究与学生活动深度融合,四大教学亮点尽显高效课堂魅力,为高二地理教学提供优质范例,形成了良好的教学范式。

宁琦老师教学风采

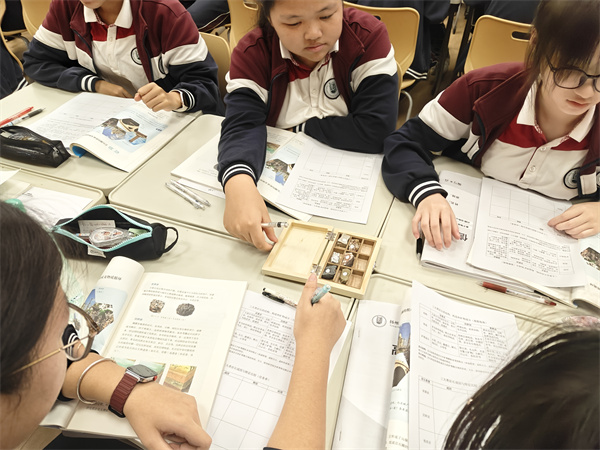

宁琦老师的课堂范式主要体现在如下部分:其一,锚定课标,目标导学清晰明确。课程伊始,宁琦老师精准点明“岩石圈范围”“岩石类型及特征”“物质循环及意义”等学习重点,通过引导学生回顾岩石圈范围、上台展示导学案等环节,将抽象课标转化为具象学习任务,让学生在主动参与中把握知识核心,夯实学习基础。其二,问题驱动,逻辑探究层层深入。围绕岩石知识,宁琦老师设计了环环相扣的问题链,如 “岩浆岩会生成哪两类岩石”“变质岩能否成为沉积岩和岩浆岩”,引导学生从单一岩石类型认知,逐步过渡到对岩石间转化关系的探究,结合教材物质循环示意图,帮助学生构建完整知识体系,培养逻辑思维。其三,实践赋能,学科方法深度渗透。整节课以 “探苍山岩石” 为主线,融入小组合作、上台展示、标本观察等实践活动,在岩石类型判断、特征分析中,指导学生掌握 “对照标本—结合理论— 归纳特征” 的地理探究方法,同时通过回收标本、巩固预习等环节,实现知识学习与实践能力的双向提升,充分体现情境式教学的育人价值。

宁琦老师板书设计

学生研究矿物标本

评课环节,程志华副校长对二位老师的课堂教学效果表示高度肯定,他强调,在2017版课标与新高考背景下,需要持续推进概念教学,促进对于学科底层逻辑的理解,同时加强校内地理实践场域的建设,拓展培养学生地理实践力素养的新场域。陶力越老师就高二新课教学与高三地理一轮复习的关联性开展研讨,赞扬了高二地理两位老师对课堂氛围的充分调动,形成了良好的学生自主学习氛围,为往后高三地理的复习打下了坚实基础。

程志华副校长评课

陶力越老师评课

两位优秀青年教师的课堂“情境+问题串”的设计,以学生知识的生成与建构作为课堂推进的动力,遵循地理学科的内在逻辑,落实依标教学,强化概念教学。实现了教材内容的展开过程、学科的发生和发展过程、学生自主学习过程、教师教学引导过程与课程目标达成过程的有效统整。在学习程志华老师等骨干教师优秀课堂范本的基础上,我校高中地理组将继续立足学情,着眼新课标、新教材,切实提升课堂教学质量,精益求精,打造树人地理课堂教学范式的新样态!