妙手造“镜”:学生自制潜望镜、角反射器解锁光学实践乐趣

当牙膏盒、快递纸箱遇上平面镜,一堂充满创意的光学实践课在课堂上“发光”。学生们以“光的反射”为主题,完成了潜望镜、角反射器等装置的制作,让课本里的光学原理从文字变成了可操作的趣味作品。

潜望镜是创意与原理的巧妙结合:有的用牙膏盒、牛奶箱切割拼接成L形管道,嵌入两块45度夹角的平面镜,实现“拐角视物”;有的则用PVC管、快递纸箱加固结构,让装置更稳固耐用。学生们在调试镜面角度的过程中,直观理解了“光的两次反射改变传播方向”的原理——当镜面角度偏差1度,成像就会模糊,反复调整的过程,正是对光学规律的深度摸索。

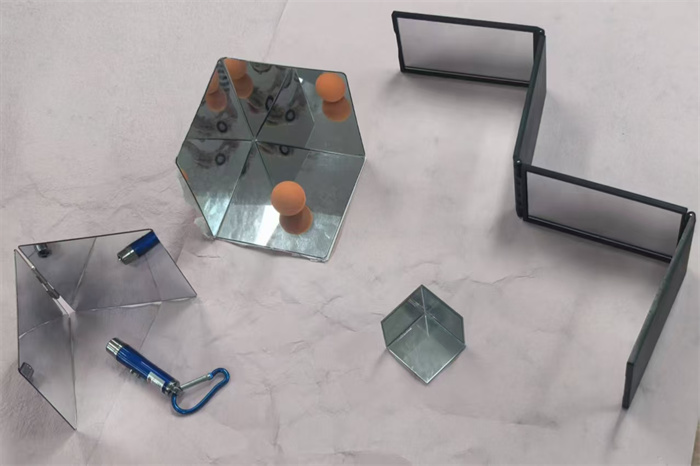

角反射器的制作则展现了对“光的反向反射”的实践:多组平面镜组成的立体结构,能让入射光沿原方向反射回去。学生们用六边形框架搭配镜面,让小球在镜中呈现出“多重分身”的效果;还有作品结合激光笔,清晰展示了光线经角反射器反射后的路径,生动诠释了“光路可逆”的特点。

从收集废旧材料到设计结构,从安装镜面到验证效果,每一步都藏着学生的巧思:有的用吸盘固定潜望镜,方便调整高度;有的给角反射器加装便携挂扣,让装置能灵活使用。这些低成本的自制装置,不仅让“光的反射”从抽象概念变得可感可知,更让学生们体会到“做中学”的乐趣——正如一位学生所说:“原来军事装备里的潜望镜,自己用牙膏盒就能做出来!”你是否也想尝试用身边的物品,解锁更多光学小实验呢?

指尖造“幻境”:学生自制全息投影解锁光影科学

当透明塑料片折成的“小金字塔”遇上手机屏幕,平面影像便在空气中“立”了起来。一场以“全息投影”为主题的学生动手实践活动,让前沿光学技术走进了生活,孩子们用生活材料搭建出了属于自己的“立体光影世界”。

学生们化身“光影工程师”,以透明胶片、矿泉水瓶、硬纸板为材料,裁剪、拼接出倒金字塔形的投影装置。他们将装置对准播放特制四画面视频的手机屏幕:当光线经45度倾斜的透明面反射、叠加,原本平面的动画角色仿佛“跳”出屏幕,悬浮在装置中央,引得惊叹声连连。

“原来演唱会里的‘虚拟明星’,用塑料片就能实现!”一名学生在调试角度时兴奋地说。从测量梯形尺寸到调整镜面夹角,从寻找全息视频素材到在暗环境中观测成像,学生们在动手过程中,直观理解了“光的反射与视觉错觉”的原理——金字塔的四个斜面将手机屏幕上的四组画面,反射至同一空间位置,大脑便将其合成为立体影像。

这些低成本的自制装置,不仅让“全息投影”从科幻概念变成可触摸的实践,更让学生们在试错与调整中,体会到科学探索的乐趣。当孩子们捧着自己的“全息金字塔”,看着动画角色在掌心“悬浮”,眼中闪烁的不仅是对科技的好奇,更是动手创造的成就感。你是否也想试试用透明胶片,搭建属于自己的光影幻境呢?

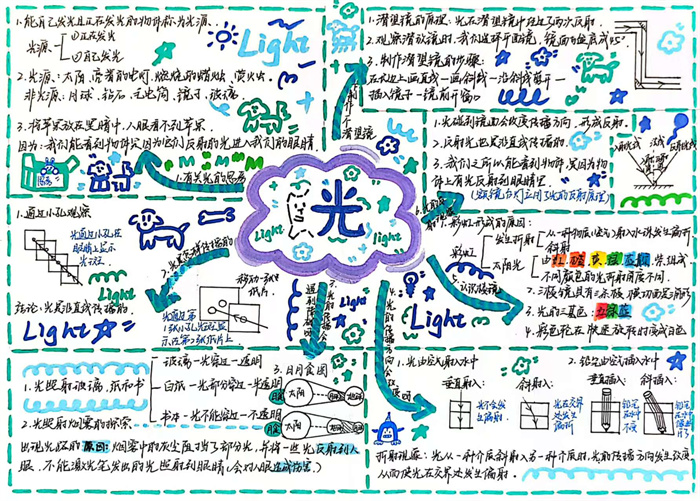

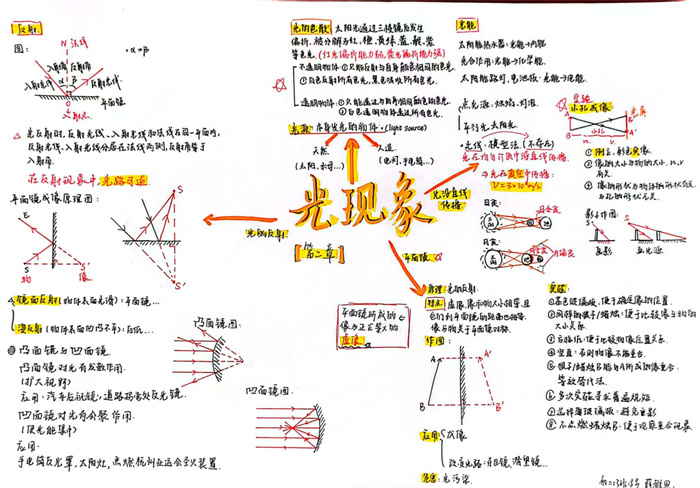

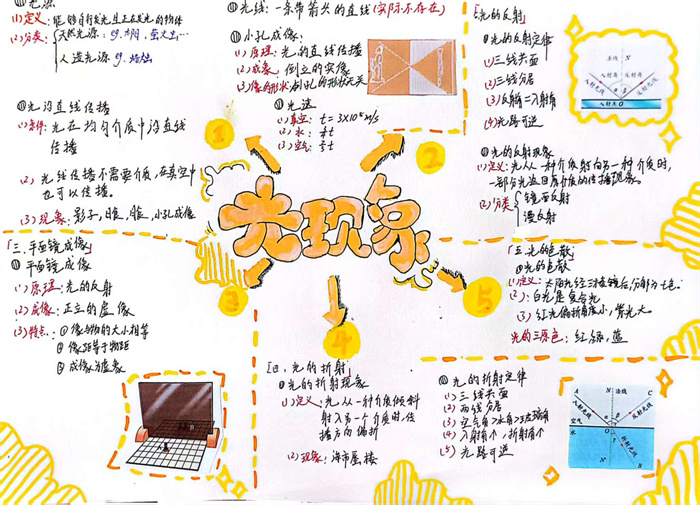

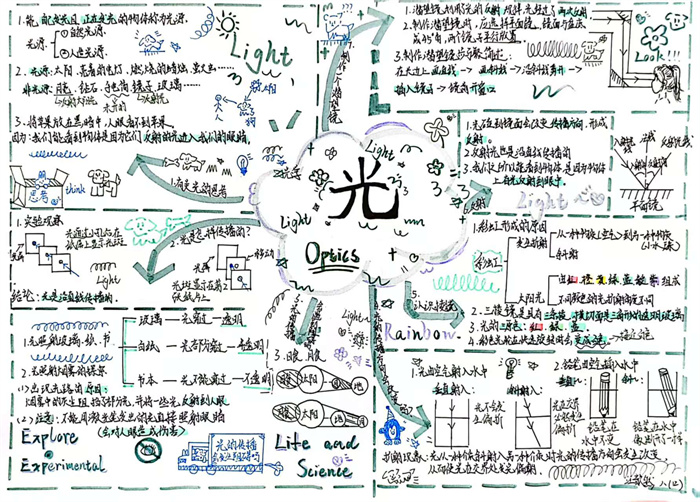

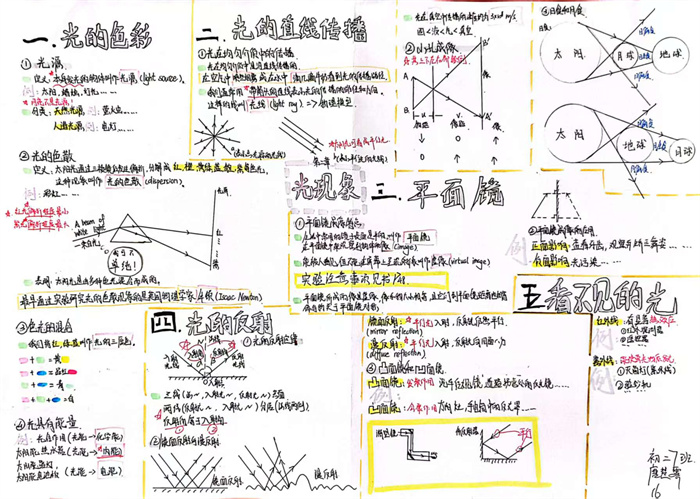

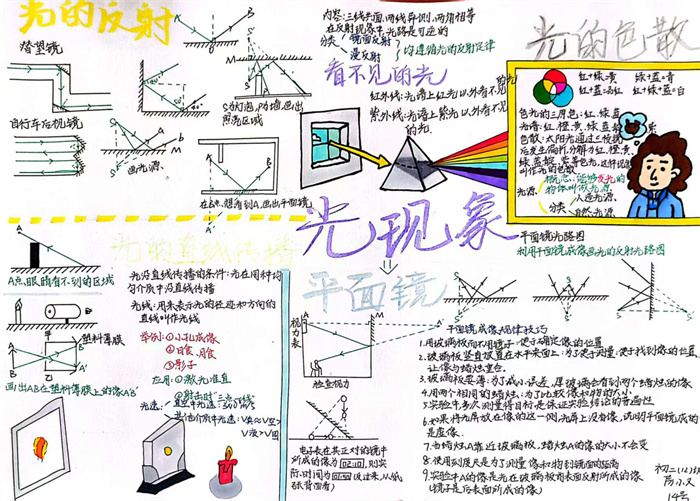

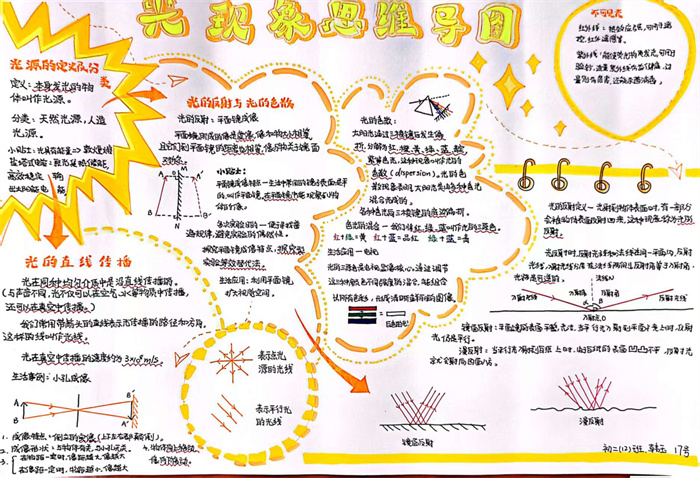

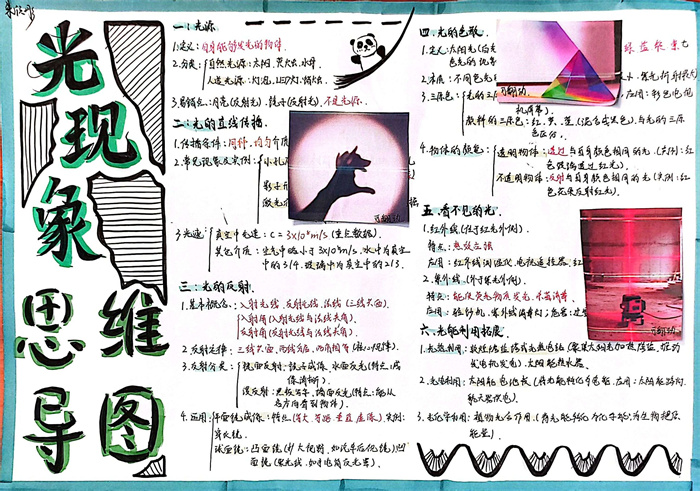

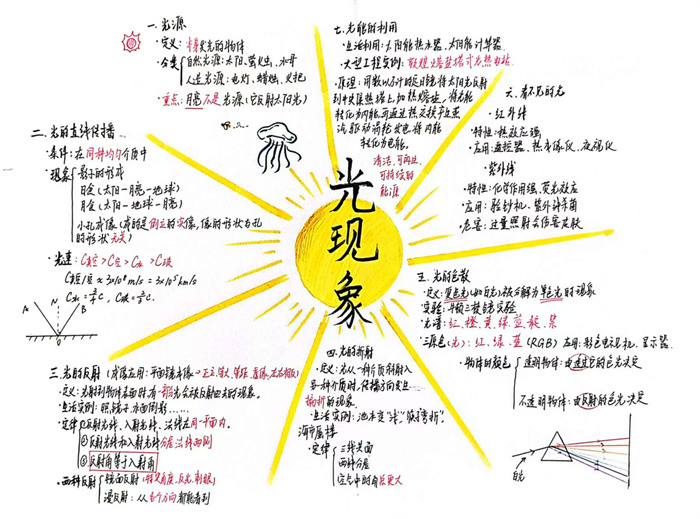

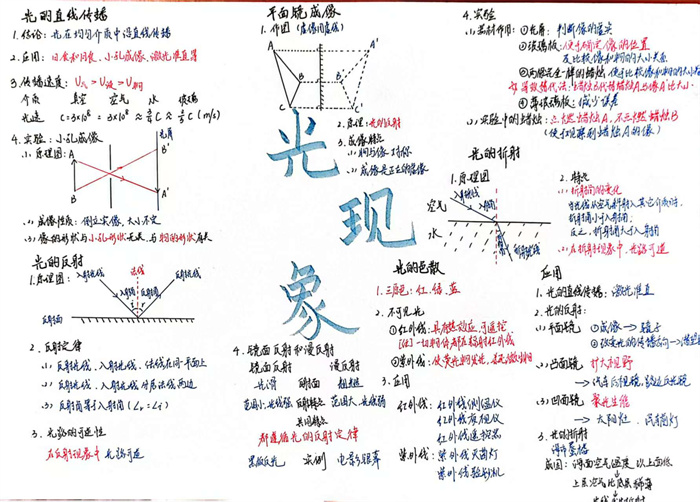

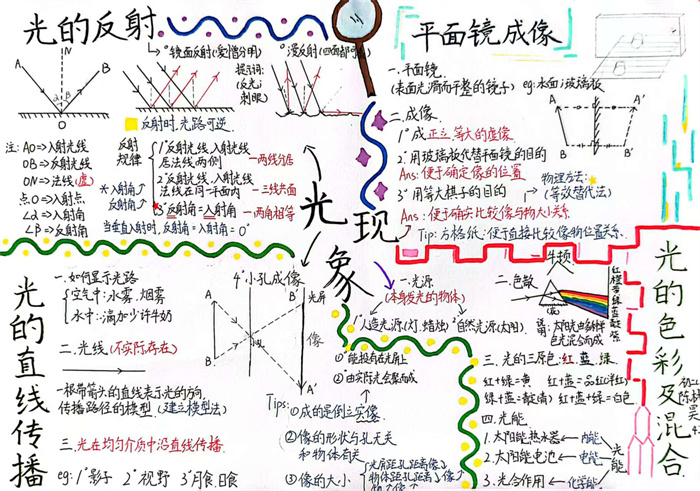

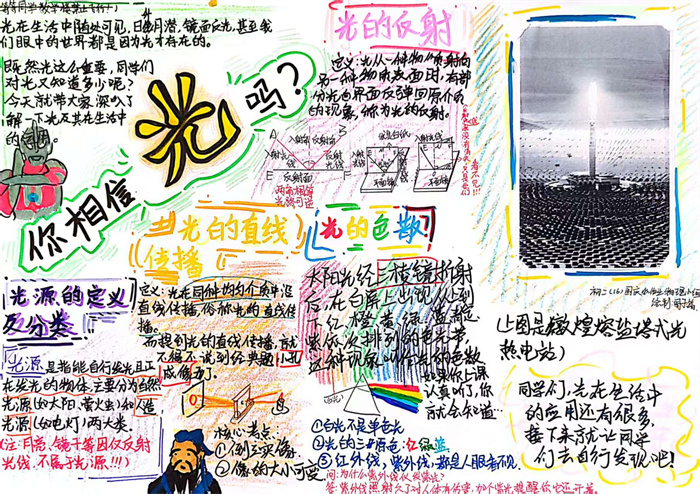

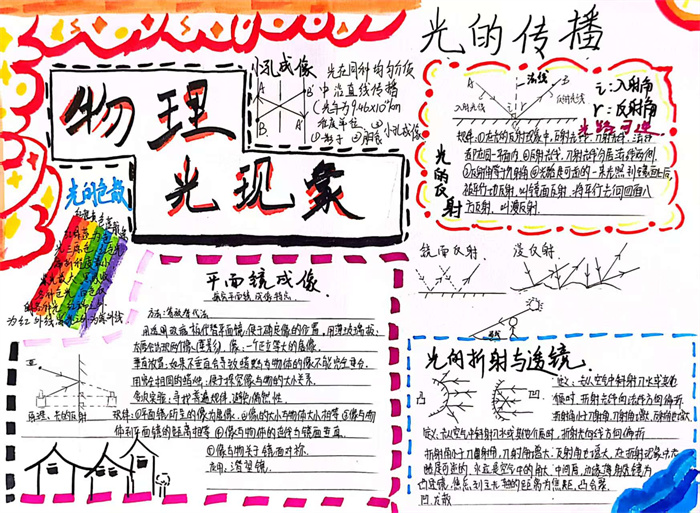

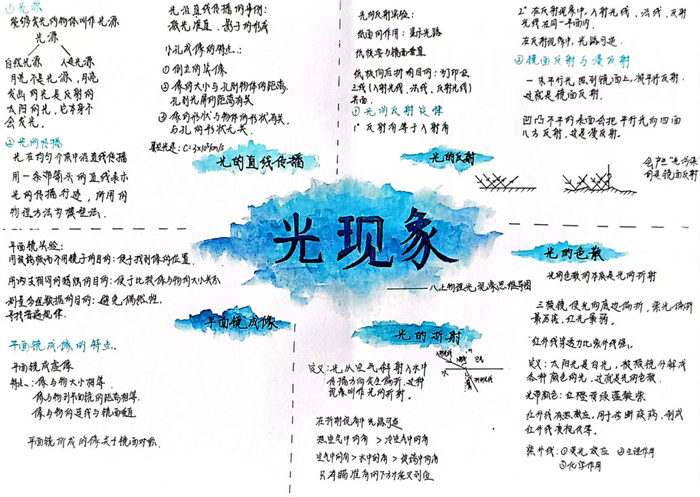

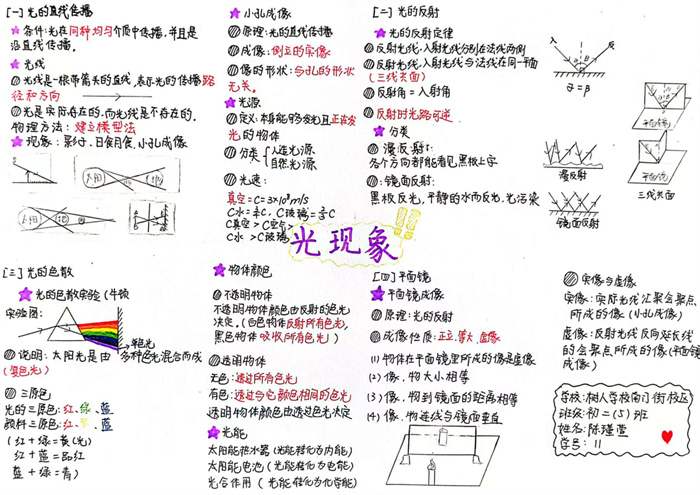

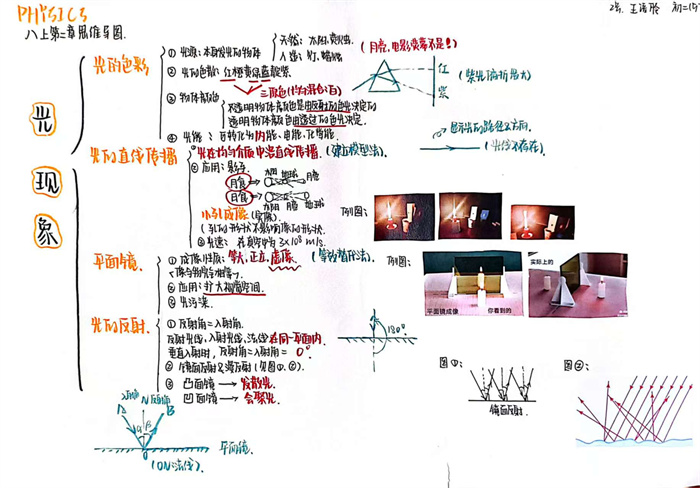

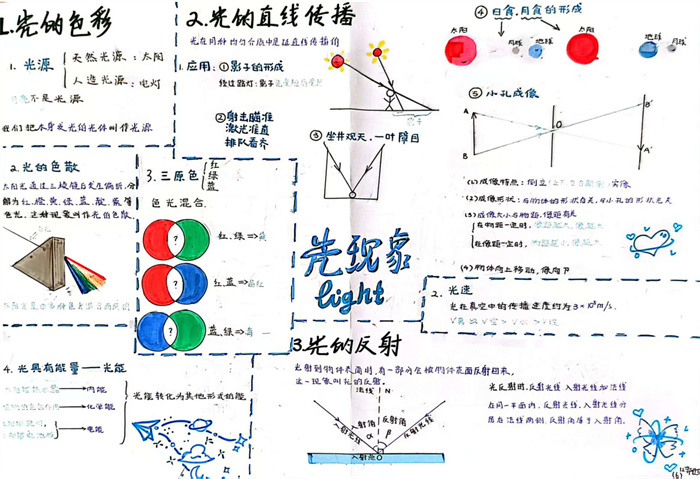

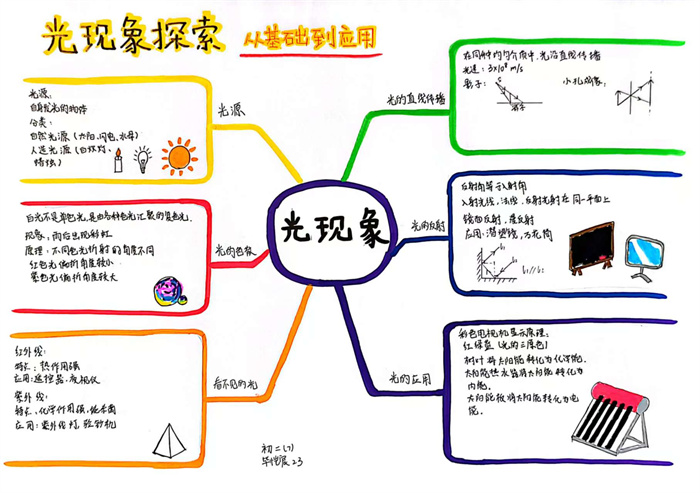

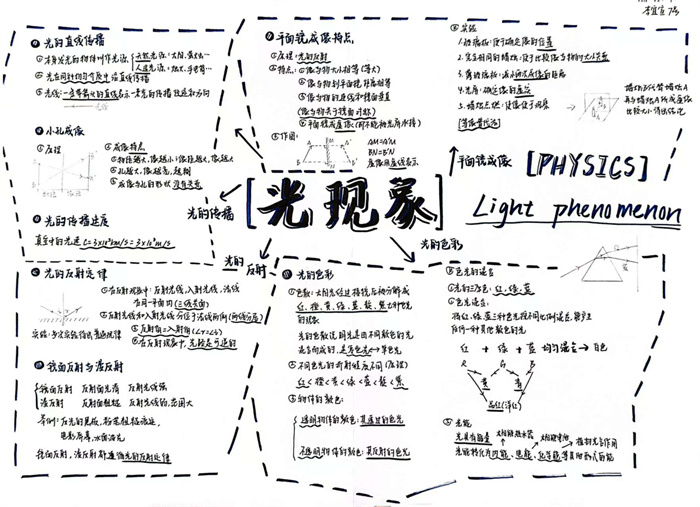

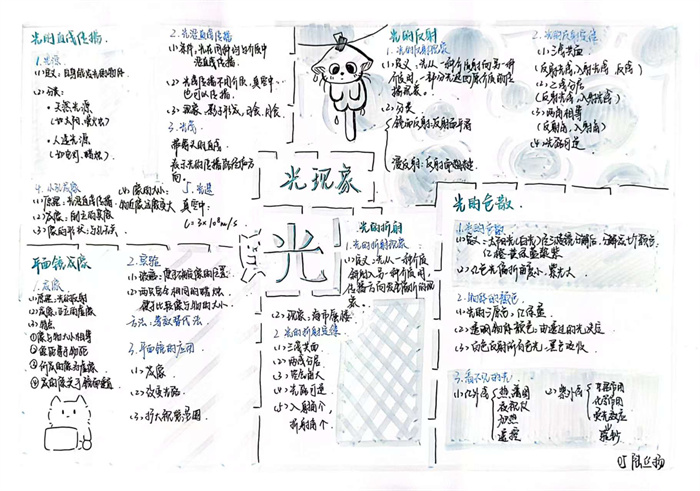

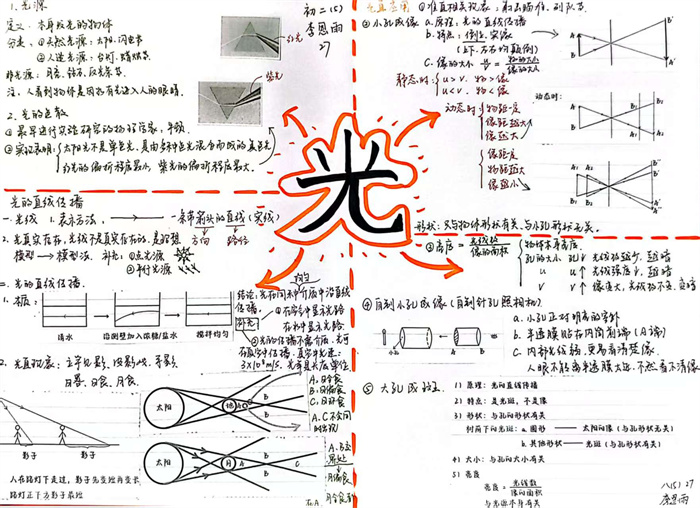

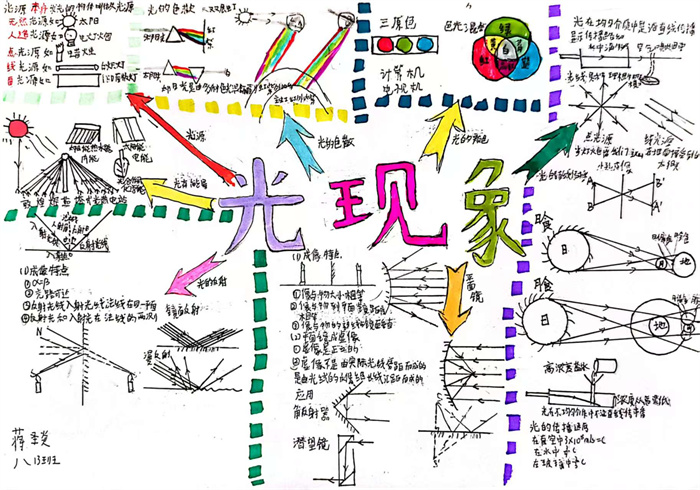

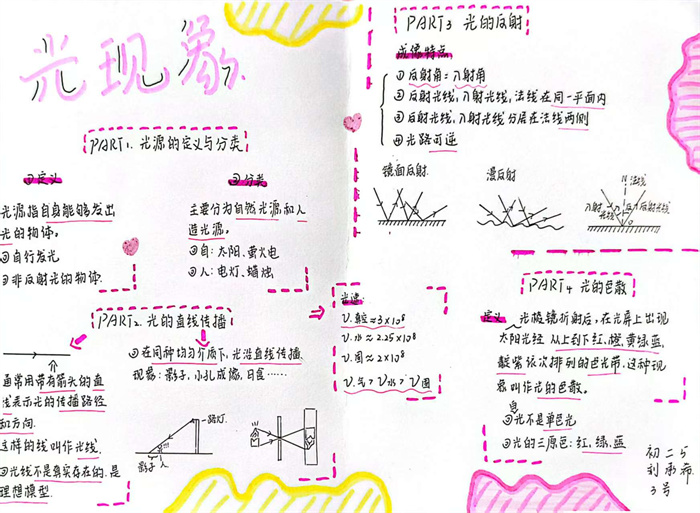

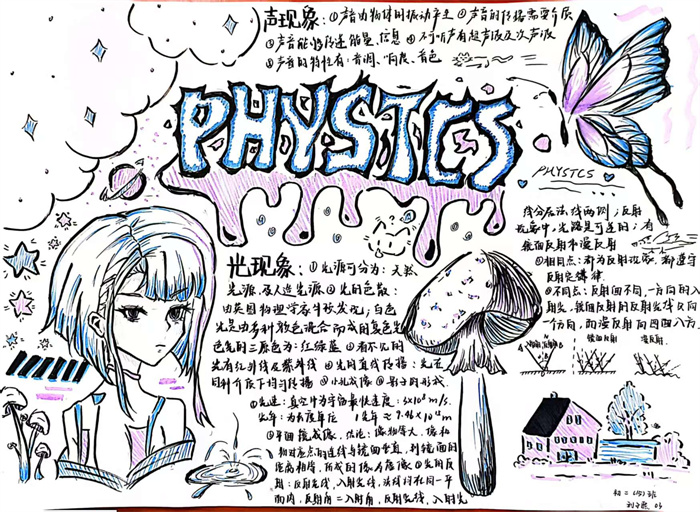

妙笔绘“光”芒:物理手抄报里的科学温度

当抽象的光学原理遇上缤纷的画笔,知识便有了生动的模样。

手抄报里,既有对光源的清晰分类——“太阳是自然光源,月亮是反射光的非光源”;也有对实验的直观还原:小孔成像的光路图、三棱镜色散的色彩排布,甚至标注了“紫光偏折程度最大”的细节;潜望镜的制作步骤,以漫画式的简笔勾勒,让复杂规律变得一目了然。更有作品延伸至光能利用,提及敦煌熔盐塔光热电站的原理,把课本知识与实际应用相连。

这些手抄报,是知识点的梳理,更是思维的可视化,每一笔都是对科学逻辑的摸索;每一张示意图,都是学生们对光学规律的理解与重构。从色彩搭配到板块设计,又藏着少年们的创意巧思。科学不再是公式里的符号,而是跃然纸上的、可触可感的“光”芒。

你是否也被这些充满巧思的科学笔记打动?不妨也试着用画笔,拆解身边的物理现象吧。