【教学教研】研习新课标,赋能新课堂——南门街校区化学组教师课堂教学展示

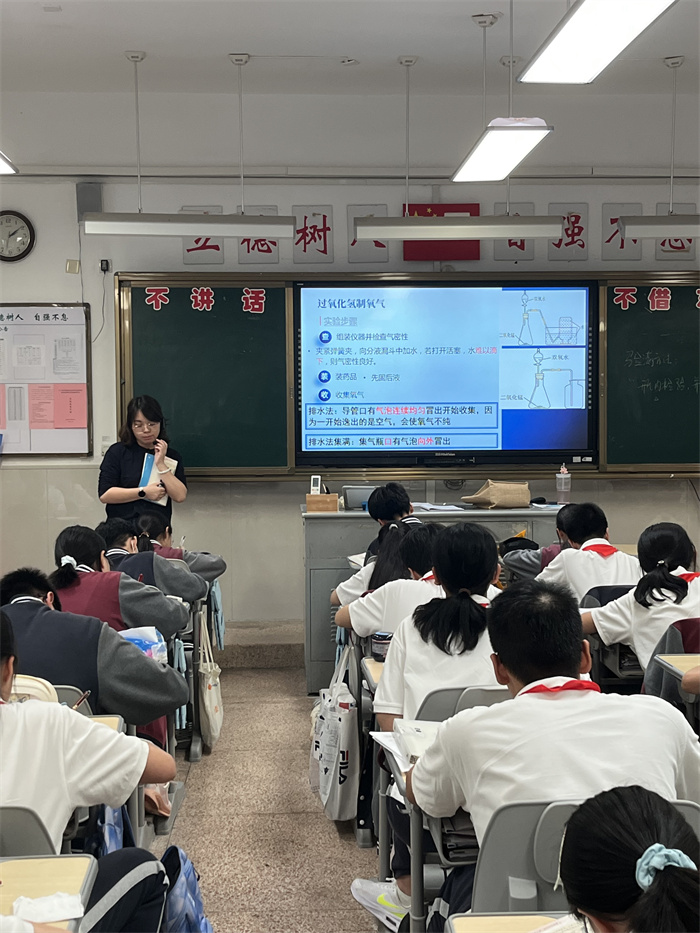

9月18日,我校南门街校区初三化学组迎来了一堂生动而高效的公开课。本节课由蔡云娟老师在初三(6)班执教,主题为《实验室制取氧气——发生与收集装置的选择及气体纯度探究》。课堂内容紧扣课标,设计新颖,充分体现了“以学生为中心”的教学理念,获得了听课师生的一致好评。

聚焦核心知识,构建理论体系

课堂上,蔡老师从实验室过氧化氢制取氧气的方法入手,引导学生深入思考一个关键问题:“如何根据反应原理,选择最合适的装置来制取和收集纯净的氧气?”

本节课的亮点集中于两大模块:

发生装置的选择依据:蔡老师通过清晰的图示和实物展示,巧妙地将抽象原理具体化。她引导学生从反应物的状态(固体+固体、固体+液体)和反应条件(是否加热)这两个核心要素出发,自主总结出“固固加热型”与“固液不加热型”装置的选择标准,培养了学生的归纳与迁移能力。

收集装置与纯度分析:在收集方法上,蔡老师不仅讲解了排水法和向上排空气法的操作,更着重分析了其背后的原理——氧气不易溶于水且密度大于空气。她特别设置了“如何验满”和“如何检验气体纯度”的探究环节,学生们通过小组讨论,深刻理解了排水法收集气体更纯的原因,并掌握了用带火星的木条进行验满和纯度检验的科学方法。

师生互动高效,课堂氛围活跃

整堂课环节紧凑,过渡自然。蔡老师语言精练,富有启发性,通过一连串环环相扣的问题链,驱动学生不断思考。学生们积极参与实验设计讨论,动手绘制装置图,大胆提出自己的猜想并验证,课堂气氛既严肃又活泼,充分展现了初三学生良好的科学素养和探究精神。

专业评课:彰显教学匠心,落实核心素养

在随后的评课环节,听课的老师们给予了这节课高度评价:

教学设计精巧,逻辑性强:评课组认为,本节课将“制取气体”的一般思路和方法作为暗线贯穿始终,从原理到装置,再到验证,形成了一个完整的科学探究闭环。这种设计不仅教会学生知识,更教会了他们研究一类问题的方法,有效落实了“模型认知”与“证据推理”的化学核心素养。

紧扣重点,突破难点:“装置的选择依据”和“纯度分析”是本章的重点也是难点。蔡老师通过对比、归纳、探究实验等多种教学策略,将难点分解、细化,让学生在自己动手、动脑的过程中轻松突破,教学效果显著。

本次公开课充分展示了我校化学教师扎实的专业功底和精湛的教学艺术,也为教研组提供了一次宝贵的交流学习机会。相信在全体教师的共同努力下,我校的化学教学必将更加精彩,更能激发学子们探索科学世界的无限热情!